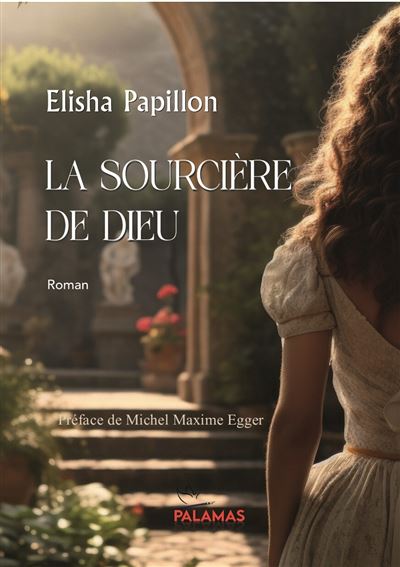

Elisha Papillon:

«La sourcière de Dieu»

Ouvrages Préfaces

Il manquait à l’écospiritualité un roman pour en traduire, de manière sensible et poétique, les principales idées et intuitions. La sourcière de Dieu d’Elisha Papillon nous l’offre. Avec une écriture élégante et charnelle, chatoyante et cristalline, portée par un grand souffle de vie. Nous sommes au début du XVIIe siècle, une époque-charnière où fleurissent les racines culturelles et spirituelles du désenchantement du monde à l’origine du système de dominations qui dévaste la planète par sa démesure. On y suit les chemins initiatiques de Justine et de Gervais qui incarnent les mutations du cœur et de la conscience nécessaires pour opérer le changement de paradigme auquel la Terre nous appelle. Elisha m’a gentiment demandé une préface pour éclairer le contexte et les enjeux de son roman.

L’écospiritualité est depuis une vingtaine d’années un mouvement en pleine efflorescence. Elle repose, comme son nom l’indique, sur la conscience d’une unité fondamentale entre le divin, l’humain et le cosmique. Dans cette perspective, si l’on entend répondre de manière profonde aux bouleversements écologiques, il ne s’agit pas seulement de verdir un chemin spirituel ou d’ajouter une couche de spiritualité à un engagement écologique, mais de comprendre que les deux sont indissociables.

Il manquait à l’écospiritualité un roman pour en traduire, de manière sensible et poétique, les principales idées et intuitions. La sourcière de Dieu d’Elisha Papillon [1] nous l’offre. Avec une écriture élégante et charnelle, chatoyante et cristalline, portée par un grand souffle de vie. Un style qui exprime avec un égal bonheur la volupté des sens, les ardeurs de l’âme, les réflexions de l’intellect et les intuitions mystiques. Inspirés de figures ayant existé, les personnages – de chair et d’esprit – sont attachants et nous embarquent, ou mieux nous emportent dans les méandres de leur destinée qui nous tient en haleine jusqu’à la fin, surprenante et bouleversante.

Chemins initiatiques

Nous sommes au début du XVIIe siècle, une époque-charnière de grandes découvertes et de mutations, marquée aussi par la peste et les guerres de religion. L’histoire se déroule principalement dans le Dauphiné, en particulier près de la forêt de Vallin, connue depuis des siècles pour son aura bienfaisante. On y suit les chemins initiatiques d’une fille et d’un garçon dont les récits à la première personne alternent, se chevauchent et se répondent.

Il y a d’abord Justine la sauvageonne, avec «ses rires qui perlent et cascadent, ses colères qui se fracassent, ses larmes qui débordent». Une des trois filles d’un prospère marchand de tapisseries. Un être de feu, proche de la nature, entier, que rien ni personne ne peut enfermer. La puissance de vie et l’amour qui l’animent sont trop vastes pour être circonscrits. Elle dit non au mariage, sort du couvent à la première occasion et fuit la vie de château proposée par sa sœur. Initiée aux pouvoirs thérapeutiques des plantes par Gertrude, une vieille sourcière, elle devient guérisseuse. Une quête qui, dans l’ouverture du cœur, lui dévoile le mystère ultime: Dieu comme Source des sources. L’expérience d’une Vie plus forte que la mort.

Il y a ensuite Gervais le bâtard, fils d’une chambrière engrossée par le comte qui l’emploie. Amoureux de Justine, il échappe à sa condition de manant en devenant moine et en embrassant la carrière ecclésiastique. Bouleversé par le sort de Justine et fort de la sagesse qu’elle lui a transmise, il quitte l’Eglise pour retrouver Dieu.

Désenchantement du monde

A travers ces itinérances écospirituelles croisées, par petites touches sensibles et réflexives, Elisha Papillon nous ramène aux racines civilisationnelles du système croissanciste, productiviste et consumériste qui dévaste la planète par sa démesure. Ces racines sont culturelles, spirituelles. Elles relèvent du paradigme de la modernité occidentale qui se cristallise précisément à l’époque du roman. Elles ont pour nom désenchantement du monde, anthropocentrisme, rationalisme et sexisme. Pour aller vite, Dieu est coupé de la création et exilé dans des cieux plus ou moins inaccessibles. Privée ainsi d’âme, réduite à sa dimension matérielle, la nature – comme les animaux selon Descartes – devient une mécanique et un objet, un stock de ressources et une marchandise. L’être humain – à l’image de ce Dieu séparé et séparant – se place au centre de tout, en dehors et au-dessus de la nature. Quant à la raison logique, qui analyse et objective, elle est érigée en mode souverain de connaissance, au détriment des sens, de l’intuition et de la contemplation.

Il résulte de ces processus – alimentés par la philosophie antique et les monothéismes – une série de dualismes. D’un côté, la transcendance de Dieu, la culture, l’esprit, l’âme, la raison, le masculin. De l’autre, l’immanence divine, la nature, la matière, le corps, les émotions, le féminin. Les hommes sont identifiés aux premiers pôles, les femmes au seconds, donc infériorisées.

Un exemple emblématique de cette culture patriarcale, rationaliste et sexiste, qui subjugue Gervais durant ses études, est Francis Bacon. Pour ce pionnier de la pensée scientifique, la nature est l’équivalent d’une femme à «assujettir». Au point de vouloir la «pénétrer» et la «violer» jusque dans ses moindres «coins et recoins» pour lui arracher ses secrets. On a là les soubassements idéologiques du «sexocide des sorcières», selon l’expression de Françoise d’Eaubonne. Entre le xvie et le xviie siècle, des dizaines de milliers de femmes en Europe ont été diabolisées et brûlées au nom de Dieu et de la raison, notamment parce que – à l’instar de Justine – elles possédaient une connaissance intérieure et subtile du corps, de la nature et de Dieu.

Toutes ces séparations et dominations ont créé les conditions de l’écocide actuel. C’est ce que dit la partie sombre des visions de Justine, exprimée dans des mots d’une actualité incandescente, qui rappellent les prophètes de l’Ancien Testament et une Hildegarde de Bingen: «Mais un jour la nature parlera à nouveau, vous criera au visage sa souffrance. Dans ce monde désenchanté, ce monde sans Dieu, les animaux, les plantes mourront par milliers jusqu’à leur extinction, une espèce après l’autre. Vous déréglerez même les saisons et les lois de l’eau. J’ai vu des tempêtes comme nous n’en avons jamais connu, les feux immenses ravageant des contrées entières, des terres desséchées, où plus aucune vie n’est possible. J’ai vu des hommes et des femmes qui marchent, cherchant en vain des terres plus hospitalières…»

Nouvelle conscience

En même temps, en nous conduisant aux racines spirituelles des bouleversements écosystémiques en cours, La sourcière de Dieu ouvre des voies pour opérer une mutation écospirituelle. Une telle transition – au sens fort de son étymologie latine «trans-ire»: aller au-delà – est nécessaire et possible. Elle passe par une métanoïa, un retournement de tout l’être, un chemin de transformation et de libération dont l’humilité, le respect, la compassion, l’émerveillement, la gratitude, la joie et la responsabilité sont les grandes vertus. Justine – par sa vie, son être et ses poèmes qui jalonnent les chapitres – en donne les clés principales. Interreliées et de plusieurs ordres, elles participent d’un changement de regard et d’un dépassement des dualismes.

Dans cette nouvelle conscience, développée notamment par les mystiques, l’écospiritualité et la théologie verte, la création est la manifestation de Dieu et le «livre» où lire ses œuvres; les êtres humains, les animaux, les arbres, les fleurs et les rochers sont les signes de son amour, de sa sagesse, de sa bonté et de sa beauté; Dieu, le Christ et l’Esprit saint sont présents dans toute la création qu’ils habitent et vivifient de leurs énergies; l’être humain est partie intégrante du vivant, lequel fait partie de lui avec tous ses règnes.

Justine est l’incarnation de cette nouvelle conscience. En de nombreux passages imagés et lyriques, le roman évoque comment, depuis toute petite, elle est intimement reliée à la nature et au Vivant qui en est la Source. Elle court dans la forêt, danse avec le vent, chante avec les oiseaux, s’unit aux eaux de la rivière, caresse les herbes et prend soin des animaux. Elle sait, pour les avoirs entendus, «le désir des fleurs, la gaieté des broussailles, la patience des arbres, la paix immuable et profonde des roches». Elle parle en particulier à l’eau, si «précieuse et vivante», et celle-ci lui répond en portant la voix de Dieu. L’eau vive, «secrète, puissante, sauvage, lumineuse» dont elle est la sourcière et dont elle s’abreuve, est en réalité celle de l’Esprit. Justine célèbre cette reliance par le chant qui, avec force, jaillit du silence et des profondeurs de son cœur. Parfois dans la douleur, mais le plus souvent dans la joie : «Sa voix s’élevait soudain, sans raison apparente, et c’était une source d’eau claire, une brise fraîche et pure, un jardin un matin de printemps.»

Expérience de la présence divine

Dieu parle à Justine à travers la nature, mais aussi directement. Vers la fin de sa vie, en contemplation au bord du fleuve ou sur sa couche, elle a la sensation forte de la Présence divine, elle se sent «prise dans des bras puissants et bercée», elle entend une voix à l’intérieur qui l’appelle «ma fille bien aimée», elle reçoit des visions. L’archange Michel lui apparaît dans une «immense lumière» et lui dit: «Parle. C’est maintenant qu’il faut changer de direction. L’humanité peut choisir le chemin de la vie et de la joie et non pas celui du savoir et de la puissance. Dis-leur.» Tout l’ouvrage résonne et vibre de cet appel. L’humanité est à la croisée des chemins, à un point vertigineux où elle doit opérer un choix radical – tranchant comme la lance de l’archange qui terrasse le dragon – entre la Vie et la mort.

Pour entrer dans cette inhabitation mutuelle entre le vivant, nous et Dieu, la raison ne suffit pas. Un autre mode de connaissance est nécessaire. Justine en découvre les arcanes et en ouvre les portes: l’éveil des sens, l’écoute profonde qui suppose le silence intérieur, l’entrée dans «l’instant sans instant» de l’éternité, la transparence au souffle de l’Esprit, la descente de l’intellect dans le cœur par la prière où l’«on se retire, pieds nus» pour «se laisser cueillir» après avoir «déposé ses pensées comme on dépose les armes».

D’autres voies d’accès sont les rêves, l’émerveillement et «l’amour qui emplit et embrase tout». On croit entendre Dostoïevski dans Les Frères Karamazov : «Mes frères, aimez toute la création dans son ensemble et ses éléments. Aimez chaque feuille, chaque rayon de soleil, les animaux, les plantes. En aimant chaque chose, vous en comprendrez le mystère divin.» Nous sommes là dans une connaissance directe, immédiate, par participation et illumination, au-delà de la dualité sujet-objet. Une connaissance non pas sur Dieu et sur la nature, mais de Dieu et de la nature. Une connaissance qui est co-naissance, c’est-à-dire naissance avec ce qui est à connaître et dont la puissance du féminin, manifestée par la Vierge Marie, est l’un des principaux moteurs.

Marie l’Egyptienne

Le personnage de Justine est, de l’aveu de l’auteure, inspiré de la vie de Marie l’Egyptienne (ive s.), une prostituée d’Alexandrie qui, par sa pénitence radicale et son ascèse extrême au désert, est un modèle de repentir encensé par l’Eglise d’Orient. Les deux femmes brûlent en effet d’une même faim impérieuse de plaisirs, qui les conduit à une sexualité débridée. Les deux en sortent par une métanoïa douloureuse. Les similitudes cependant s’arrêtent là. Car le regard d’Elisha Papillon n’est pas celui de Sophrone de Jérusalem (vie s.), auteur présumé d’une vie de sainte Marie l’Egyptienne, ni celui de l’Eglise orthodoxe jusqu’à aujourd’hui.

Là où l’institution ecclésiale et ses Pères accusent Marie de «volupté infâme et criminelle», de «débauche», «souillure» et «corruption», la romancière montre une Justine en recherche d’amour et de tendresse, tout entière ouverte, donnée et abandonnée à l’autre. Là où la société des hommes condamne la luxure, le roman révèle une âme qui brûle et un «cœur qui saigne». Si Marie fuit dans le désert d’Egypte pour se consacrer totalement à Dieu et lutter contre les démons, Justine reste dans le monde – sans être du monde –, profondément humaine, généreuse, attentive aux autres, pleine d’amour et de compassion pour toutes et tous. Là où Marie se désincarne en devenant une forme d’ange, Justine demeure une femme bien incarnée, dont le corps n’est pas le tombeau de l’âme, mais le temple de l’Esprit. Si la sensualité et la sainteté s’excluent chez Marie, elles se rejoignent, se réconcilient et s’allient chez Justine. Quand elle est l’expression de l’amour, comme à la fin avec Gervais qui «entre dans la crypte accueillante et suave» de Justine, l’union charnelle ouvre sur la béatitude céleste.

Il a fallu, pour que Justine comprenne cela et retrouve l’Orient de son être, le choc de la rencontre avec un vieillard juif qui lui révèle qu’elle confond le plaisir et la joie, la jouissance et la plénitude. D’où le «gouffre sans fond» dans lequel elle plonge et les plaies à vif qui la dévastent chaque fois qu’un amant l’abandonne ou la trahit après avoir profité d’elle. Dans les larmes de repentance qui arrosent la terre sèche où elle s’effondre, une digue intérieure se brise, quelque chose se dénoue au tréfonds de son être. Elle découvre que sa «faim insatiable» est l’expression d’un Désir majuscule et sans fin, à l’origine de tout désir car il est lié à l’essence même de son être. Un Désir qui se creuse chaque fois qu’elle veut le satisfaire et qui ne peut être comblé que par celui qui en est la Source: Dieu. Jamais complètement cependant, car l’accomplissement de l’unité fondatrice entre le cosmos, l’humain et Dieu – horizon de la quête écospirituelle qui traverse le roman – va de commencement en commencement, par des commencements qui ne finissent pas.

Note

[1] Enseignante et facilitatrice d’ateliers de «Travail qui relie», Elisha Papillon est auteure de deux romans publiés par Lazare et Capucine: Le voyage d’Ish-Isha (2021) et Sara de la mer (2023).