Alain Resnais: «Nuit et Brouillard»

Double salut nazi d’Elon Musk à l’investiture de Donald Trump, montée de l’antisémitisme et du racisme, succès des idéologies nationales-populistes, floraison des régimes autoritaires… A l’heure où l’on commémore le cinquantième anniversaire de la libération des camps de concentration, il est plus urgent que jamais de nous souvenir et d’être vigilant. Revoir un film comme_ Nuit et brouillard_ (1956) d’Alain Resnais peut nous y aider. Pour reprendre les mots de l’écrivain survivant Jean Cayrol, il reste plus que jamais un «appel, un dispositif d’alerte contre toutes les nuit et brouillards» qui n’en finissent pas de «tomber sur une terre qui naquit pourtant dans le soleil, et pour la paix» [1]. Il dénonce l’effroyable accoutumance à l’oubli et la banalisation du mal qui en découle. Un cri on ne peut plus d’actualité.

Il y a des films qui, selon l’expression très juste de Jean-Louis Schefer, «ont vu notre enfance» [2]. Après les avoir regardés, rien ne sera plus comme avant. Nuit et Brouillard, pour moi, est l’un d’eux. C’était le 21 novembre 1974. J’avais 16 ans, je venais de commencer le lycée à Bienne. J’assistais aux séances de cinéma «hors cadre» animées par un prof cinéphile passionné. Il nous a projetés le moyen métrage d’Alain Resnais. LE film sur la Shoah, incontournable et indépassable. Un choc! Une expérience indélébile et obsédante.

Le passé dans le présent

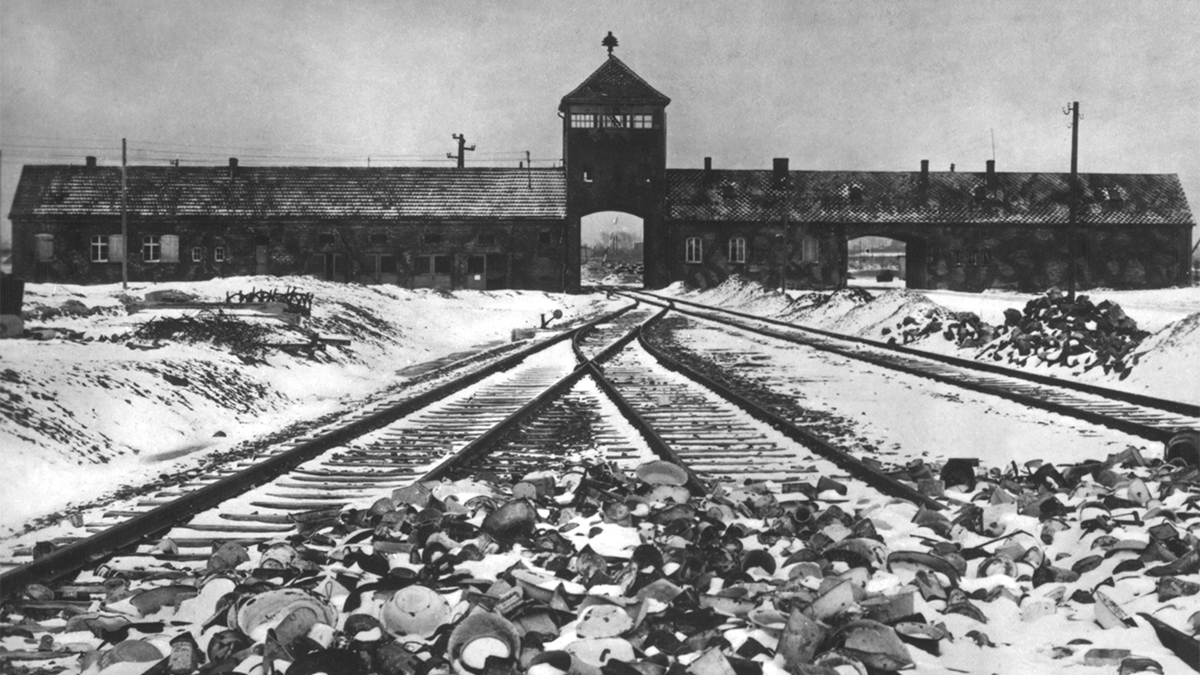

Comment filmer l’infilmable? Comment nommer l’innommable? Comment mettre en lumière les zones les plus obscures de l’humanité? Comment transmettre ce à quoi celles et ceux qui ne l’ont pas vécu ne peuvent, ne pourront jamais avoir accès? Resnais part de cet impossible, intransmissible, insaisissable, et le transfigure. Il nous fait découvrir les camps dans leur état actuel: déserts et envahis par l’herbe. Dans ce présent (en couleur), il inscrit le passé (en noir et blanc). Il rend présentes les figures absentes qui hantent ce paysage comme des fantômes. Il les met en notre présence, à travers des images, des photographies, toutes sortes de documents d’archives soigneusement choisis et rehaussés par le commentaire bouleversant de Jean Cayrol, rescapé de Mauthausen.

Le film évoque ou montre tout: les trains plombés et bondés où règnent «la faim, la soif et l’asphyxie»; les hommes et les femmes dégradés, mis à nus, «rasés, tatoués, numérotés»; l’enfer du quotidien avec les travaux de forçat et l’«obsession de manger, qui dirige la vie et les rêves»; les baraquements en bois surpeuplés, habités par la peur et «où le sommeil même est une menace»; les humiliations et punitions permanentes; les fours crématoires et les chambres à gaz, avec «leurs plafonds labourés par les ongles»; les montagnes de cadavres décapités; les cheveux de femmes transformés en tissu, les os en engrais, les peaux en savon. Rien n’arrêtait les nazis dans la profanation et la chosification de l’humain et de ce qu’il y a de plus sacré en lui.

Un art de la justesse

On n’échappe à rien de ce monde «fabriqué par des fous, qui dépasse en horreur les imaginations les plus délirantes». Et en même temps, jamais le film ne tombe dans le voyeurisme ou la surenchère. Le but n’est pas de choquer, mais de marquer les esprits en profondeur. Il s’agit de faire réfléchir – en la creusant jusqu’à l’os et sans complaisance – la réalité du mal absolu. Celui-ci est abordé dans sa complexité, à la fois ontologique et systémique.

La puissance de Nuit et brouillard tient non seulement à la vérité incontestable de ce qu’il montre, mais à sa justesse. Serge Daney souligne la juste distance entre « le sujet filmé, le sujet filmant et le sujet spectateur» [3]. Cette justesse est liée à la forme, aux antipodes de la démonstration et du spectacle. L’œuvre articule avec génie le présent et le passé, la parole et l’image, la voix et la musique, la perspective du témoin survivant (Cayrol) et celle de l’artiste en visite (Resnais). La sensation de l’insoutenable face à la monstruosité de l’holocauste émerge d’un jeu subtil entre la rigueur et l’émotion, le retrait pudique et l’immersion pénétrante, la douceur lente des travellings et la sécheresse du montage, le lyrisme du commentaire et la blancheur de la voix de Michel Bouquet.

Qui est responsable?

Pour finir, le film pose la question de la responsabilité. Celle, hier, des chefs, des officiers, des kapos qui disent n’avoir fait qu’obéir, des complices qui ne voulaient pas savoir et qui se renvoient la balle. Celle, aujourd’hui, des structures et personnes dont la mémoire est mauvaise ou défaillante.

En 2002, le Conseil de l’Europe et l’ONU ont institué le 27 janvier Journée internationale de la mémoire de la Shoah et de la prévention des crimes contre l’humanité. En même temps, force est de constater que, hélas, «Auschwitz n’est plus rien qu’un vernis, une espèce de son creux », estime André Markowicz. «D’un côté le nom, comme un épouvantail; de l’autre, les actes» [4] qui – de Poutine à Trump, en passant par Netanyahou et Erdogan – violent les droits humains, oppriment les populations, détruisent l’ordre international et piétinent les principes de la démocratie.

Le retour des bourreaux

Après les procès de Nuremberg, avec les programmes d’éducation et de sensibilisation, les témoignages des survivants ou encore la multiplication des lieux de mémoire, on se croyait vaccinés contre la barbarie. Le «plus jamais ça» semblait acquis. Or, il n’en est rien. La haine de la liberté, le mépris d’autrui, l’antisémitisme, le racisme, l’oppression et la loi du plus fort ne cessent de gagner du terrain. Laure Adler, avec perspicacité, parle de l’instauration d’un «nouvel ordre symbolique du monde», marqué par la volonté d’oublier, la confusion des valeurs du bien et du mal, le refus de la différence entre le vrai et le faux, le culte d’un «présent léger et conquérant qui serait notre seule humaine condition» [5].

«Le souvenir ne demeure que lorsque le présent l’éclaire. Si les crématoires ne sont plus que des squelettes dérisoires, si le silence tombe comme un suaire sur les terrains mangés d’herbe des anciens camps, n’oublions pas que notre propre pays n’est pas exempt du scandale raciste», écrit Jean Cayrol en 1956. Et le film de conclure, comme un avertissement et un appel: «Qui de nous veille de cet étrange observatoire pour nous avertir de la venue des nouveaux bourreaux? Ont-ils vraiment un autre visage que le nôtre?»

Notes

[1] Jean Cayrol, «Nous avons conçu Nuit et Brouillard comme un dispositif d’alerte», Lettres françaises, No 606, février 1956.

[2] Jean-Louis Scheffer, L’homme ordinaire du cinéma, Cahiers du Cinéma, Gallimard, 1980.

[3 Serge Daney, « Le travelling de Kapo », Trafic, No 4, automne 1992.

[4] André Markowicz, «Libération d’Auschwitz», Esprit, janvier 2025.

[5] Laure Adler, «La guerre est déclarée», Les Inrockuptibles, No 38, mars 2025.