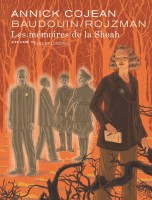

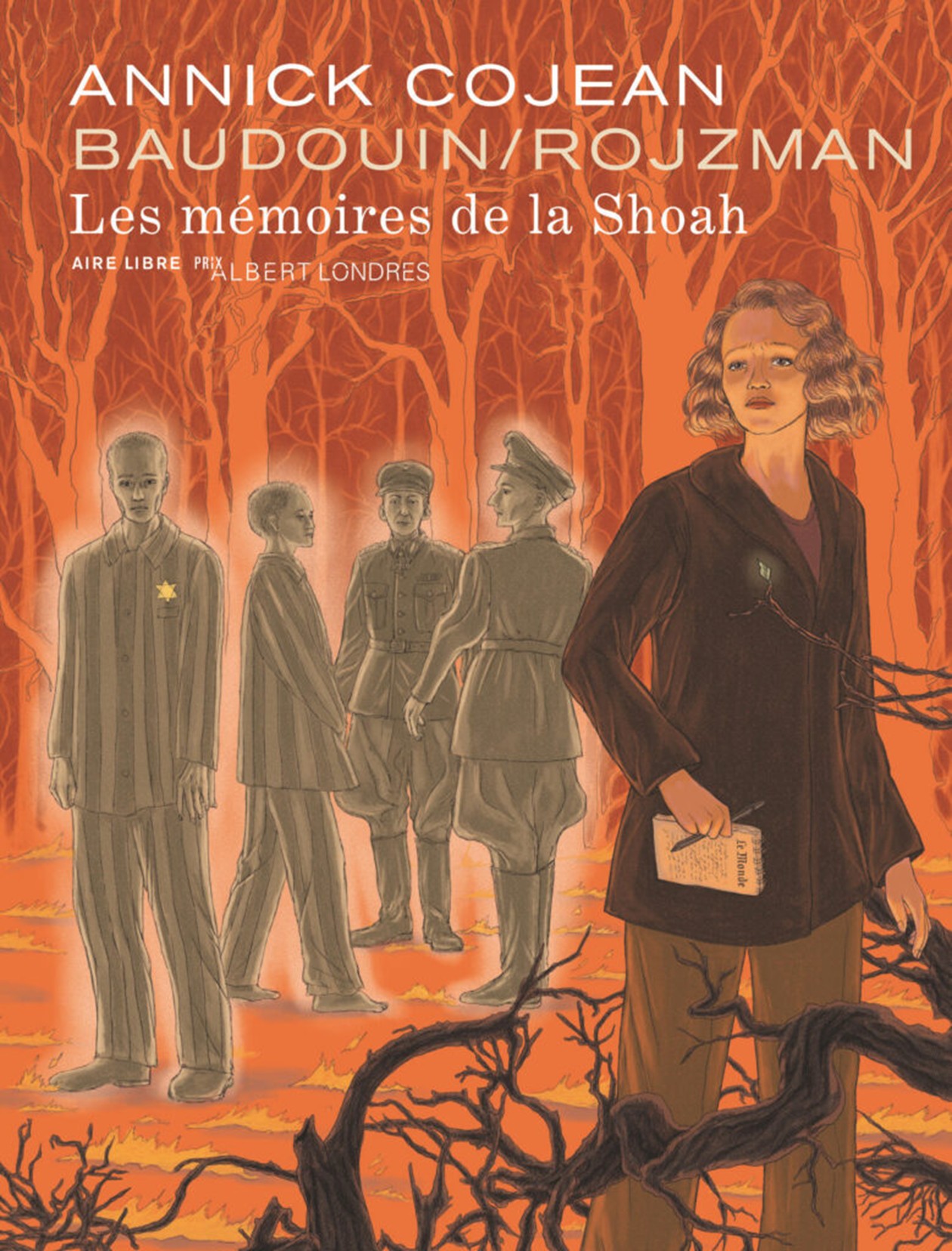

Annick Cojean, Beaudoin, Rojzman:

Les mémoires de la Shoah

A l’occasion du 80ᵉ anniversaire de l’ouverture du camp d’Auschwitz-Birkenau en janvier 1945, une BD adapte une série de reportages réalisés en 1995 et couronnés par le prix Albert Londres. L’album traduit avec force, finesse et profondeur les témoignages recueillis par la journaliste du Monde Annick Cojean. Une œuvre puissante et nécessaire qui nous dit l’importance capitale du travail de mémoire et de transmission. L’inquiétant et pitoyable spectacle du monde actuel nous rappelle au devoir de vigilance. Il est plus que jamais nécessaire de se souvenir que la barbarie fait partie de l’humanité et peut – comme aujourd’hui – se manifester à tout moment.

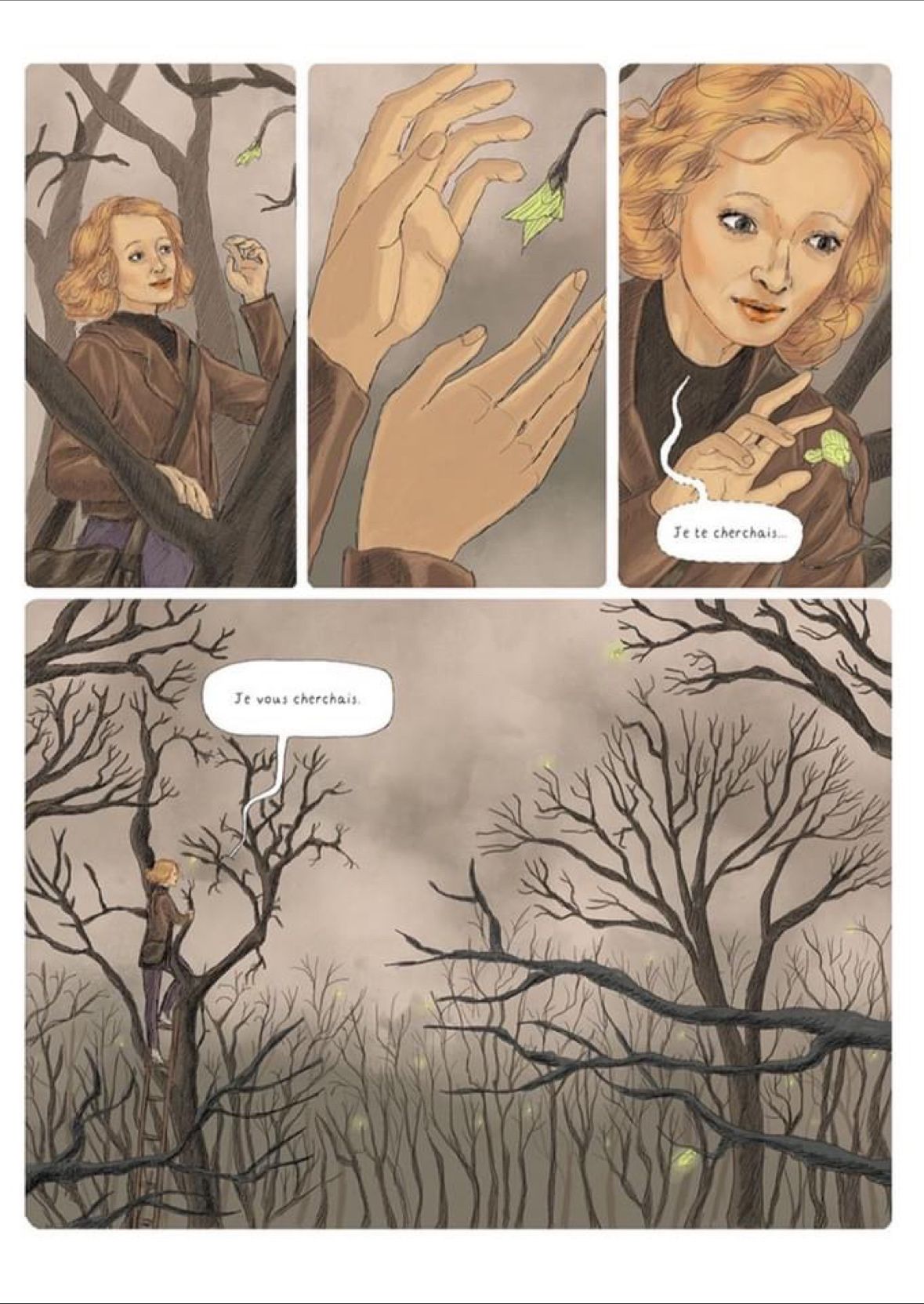

En prologue de l’album, on voit Annick Cojean déambuler dans une forêt d’arbres nus et calcinés. Ayant découvert une échelle, elle grimpe dans les branches et finit par trouver un bourgeon qu’elle salue par ces mots, les yeux grand ouverts: «Je te cherchais… Je vous cherchais.» Cette forêt, telle un leitmotiv symbolique, va traverser tout l’album. Le récit suit l’enquête de la journaliste, «la plus sombre, la plus bouleversante, la plus obsédante» de sa carrière.

Au cœur du traumatisme

Le premier volet, où la forêt brûle, porte sur les survivants. Ils sont en tension entre le besoin de parler de l’horreur des camps et le désir inconscient de l’enfouir. La tentation du silence peut être grande, nourrie par l’incapacité à narrer l’ineffable, la difficulté à se souvenir et à partager ce qui restera toujours inaccessible aux autres, la culpabilité ou encore le sentiment de ne pas être vraiment écoutés. Mais la mémoire est toujours là, «comme s’il y avait une autre peau sous la mienne et que cette peau s’appelait Auschwitz» (Isabella L.). D’où, ainsi que le souligne un déporté devenu psychiatre, la nécessité de travailler sur les traumatismes et de sortir d’un «silence toxique» pour la personne et la société: «C’est une erreur de croire que le silence favorise la paix. Il ne fait que perpétuer la tyrannie des événements passés, il favorise leur déformation et les laisse contaminer la vie quotidienne.»

Le volet suivant est consacré à la rencontre des enfants de rescapé.es. Ils apparaissent comme d’improbables petits bourgeons sur un chêne brûlé, accrochés aux branches par un fil. «Comment peuvent‐ils vivre alors qu’ils n’étaient pas supposés naître comme leurs parents n’étaient pas supposés vivre?», se demande la reporter. Eux aussi, même si on ne leur a rien raconté, sont habités par les fantômes de la Shoah. «Le passé phagocyte le présent, et les morts dont nous avons hérité du nom sont trop nombreux et trop lourds. Ils nous retiennent dans un entre-deux. Des centaines de gens pour lesquels il n’y a eu ni tombe ni deuil vivent à travers moi», lâche une jeune femme. Comme l’affirme le psychiatre Martin Bergman, «le traumatisme se transmet. L’empreinte de l’Holocauste dans l’inconscient des enfants est similaire à celle de leurs parents». Ils ne savent rien, mais portent tout. Avec souvent un énorme sentiment de culpabilité: la peur de ne pas être à la hauteur des êtres disparus ni des espoirs placés en eux.

Oser le dialogue

Mais quid du fardeau porté par les enfants de nazis? Dans le troisième chapitre, on assiste à des rencontres qui parfois glacent le sang. Certains adorent leur père comme la fille de Goering, d’autres le détestent comme le fils d’un ministre du troisième Reich. Quant au descendant de Rudolf Hess, vice‐chancelier nazi, il nie simplement la Shoah, provoquant la nausée d’Annick Cojean.

Pour accomplir un pas de plus, quatrième article, la journaliste va voir un universitaire israélien qui, dans les années 1980, a organisé un «impensable dialogue» entre des enfants de nazis et des enfants de survivants. L’idée était, en leur faisant découvrir qu’ils avaient «davantage de points communs que de différences», de sortir de la haine et d’œuvrer pour la paix. Moments simplement bouleversants, d’autant plus quand le thé est servi par un ancien SS repenti qui demande pardon et martèle dans une conférence: «Il faut apprendre [aux jeunes] à avoir le courage de dire non, de sortir du groupe, de penser toujours par eux-mêmes!» Un écho à la célèbre phrase d’Albert Einstein: «Le monde est trop dangereux à vivre, pas à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire!»

Devoir de vigilance

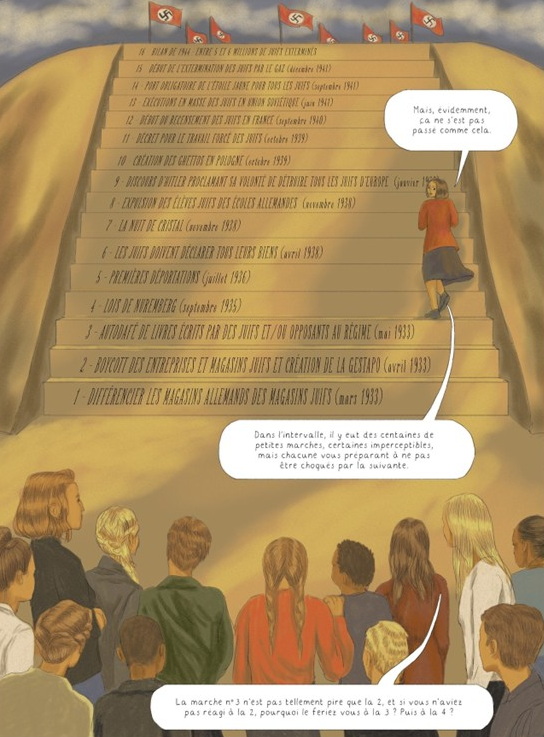

Cela nous amène au dernier volet, vers les personnes et institutions qui s’efforcent de transmettre toute cette mémoire aux nouvelles générations. Le but est d’éveiller les consciences, en montrant notamment le processus insidieux et pervers qui, progressivement et parce qu’on n’a rien voulu voir ou qu’on a laissé faire, ont conduit au génocide et aujourd’hui pavent la voie vers le despotisme ou la dictature. «Si la dernière et la plus terrible des mesures prises par le régime était intervenue juste après la toute première et la plus inoffensive, des millions de gens auraient été scandalisés!» Un message qui vaut pour ce qui se passe aujourd’hui. Le monstre est bien là, tapi dans l’ombre, dans le ventre de l’histoire, prêt à resurgir comme – dans l’album – les symboles du nazisme déterrés dans une forêt clairsemée.

La force de cette BD tient non seulement à la qualité de l’enquête d’Annick Cojean, mais aussi à l’approche de la scénariste Théa Rojzman et de la dessinatrice Tamia Baudouin. Aux images-chocs et réalistes, elles ont préféré l’allégorie et des formes stylisées pour nous immerger – avec tact, poésie, onirisme et empathie – dans les dimensions humaines, trop humaines de la vérité historique.

Annick Cojean – Baudouin – Rojzman, Les mémoires de la Shoah, Dupuis, 2025.